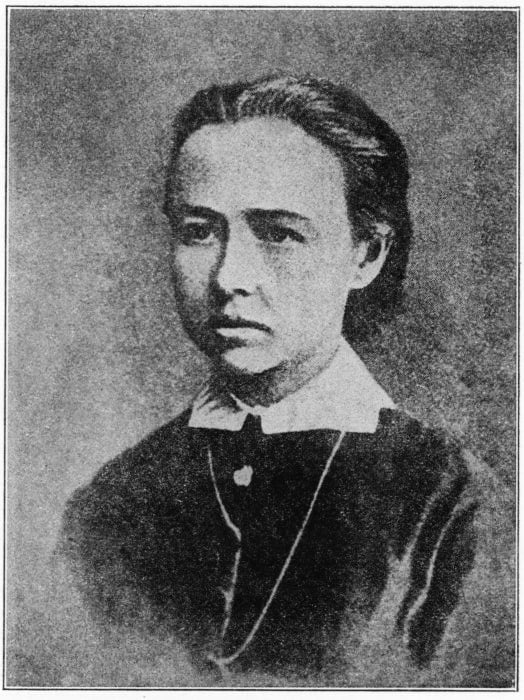

Софья Львовна Перовская

Софья Львовна Перовская

- Дата рождения

- 13 сентября 1853 года

- Место рождения

- Санкт-Петербург, Российская империя

- Место смерти

- Санкт-Петербург, Российская империя

- Подданство

Российская империя

Российская империя

- Род деятельности

- революционерка, одна из руководительниц «Народной воли»

- Мать

- Варвара Степановна Веселовская

Софья Львовна Перовская (1 [13] сентября 1853, Санкт-Петербург — 3 [15] апреля 1881, Санкт-Петербург) — член Исполнительного комитета революционной организации «Народная воля». Непосредственно руководила убийством российского императора Александра II.

Биография[править]

Родители[править]

Дед Софьи, Николай Перовский, был внебрачным сыном графа Алексея Разумовского — племянника и тёзки знаменитого фаворита Елизаветы Петровны. Его сын Лев Николаевич получили дворянство и хорошее образование и к 30 годам дослужился до чина титулярного советника в Почтовом департаменте. В жёны он взял Варвару Степановну Веселовскую, дочь небогатого могилёвского помещика. Один за другим появилось на свет четверо детей: Николай, Мария, Василий и (в сентябре 1853-го) младшая дочь Софья[1].

Детство и юность[править]

Вскоре после её рождения отец был назначен вице-губернатором в Псков, куда вскоре переехала семья. Их дом окружал большой сад, где дети летом много играли. По соседству с ними жил губернатор Муравьёв, у которого был сын Николай. Впоследствии именно прокурор Николай Муравьёв на суде над Перовской потребует смертной казни для подсудимой.

В 1858 году умер бывший таврический губернатор и градоначальник Феодосии Николай Иванович Перовский, который был дедом Софьи. Вскоре ее отец, вступив в наследство, получил перевод по службе в Симферополь на должность вице-губернатора Крыма. Семья снова переехала когда Соне было шесть лет, в имение, принадлежавшее недавно умершему деду. Там были свои радости: море, солнце, невиданные южные цветы. Однако в 1861-м Льва Николаевича перевели уже в Петербург, где старшие братья и сестра приступили к учёбе, а Соня вынуждена была целые дни проводить в одиночестве. Выручали книги: сначала сказки, потом французские романы, помогавшие забыть о скуке и ссорах родителей. В новом положении — столичного вице-губернатора — отца перестала устраивать жена-провинциалка, ничего не понимавшая в светских манерах и развлечениях. Семья, прежде любимая, превратилась в досадную помеху.

И всё же служебное рвение приносило плоды: Перовского сделали санкт-петербургским губернатором. Правда, его карьерный взлёт оказался недолгим: после покушения на Александра II, совершённого Дмитрием Каракозовым в апреле 1866-го, губернатора, не сумевшего обеспечить безопасность монарха, отправили в отставку. Тогда Соня впервые узнала о существовании революционеров, бросающих вызов власти.

Вскоре она познакомилась и с бедностью: семейству пришлось переехать из особняка на Фонтанке в более скромное жилище, а потом Варвара Степановна с Машей покинули Петербург и уехали в Крым, где жизнь была дешевле. Соня осталась в столице, мечтая об учёбе. Она была нетипичной девочкой: куклам, жеманству и болтовне с подружками предпочитала мальчишеские игры, умные книги, разговоры о прогрессе и всеобщем счастье[1].

Детство Софьи, как и большинства детей российских аристократов, было безоблачным. Окруженная заботой родителей и гувернанток, она получила прекрасное домашнее образование, но девушке хотелось большего. Она отказалась поступать в Смольный институт, а пошла на Аларчинские женские курсы при мужской гимназии. Попытки отца наставить дочь «на путь истинный» результатов не дали — Софья с детства отличалась сильной волей и привыкла добиваться своего. Именно здесь, на курсах, где в основном учились дочери мелких чиновников и мещан, Софья приобщилась к идеям народничества и решила посвятить свою жизнь просвещению простого народа и борьбе за его лучшее будущее. Отец знал, в окружении каких людей находится его дочь, но попытки как-то повлиять на Софью всегда оказывались безрезультатными. Девушка просто сбежала из дома, а когда её стала разыскивать полиция, уехала в Киев. Домой она вернулась только после обещания отца выдать ей паспорт и разрешить жить самостоятельно[2].

По отзывам современников, Лев Николаевич был честным и добрым человеком, но со слабым характером. Выйдя в отставку после службы в армии, он женился на милой и скромной девушке Варваре Веселовской, происходившей из обедневшего дворянского рода. О более выгодной партии он и не помышлял. Конечно, род Перовских считался знатным — дед Льва Николаевича приходился родным племянником морганатическому мужу императрицы Елизаветы графу Алексею Григорьевичу Разумовскому. Однако в высшем свете было хорошо известно, что, прежде чем сделать головокружительную карьеру и стать супругом императрицы, Алексей Григорьевич был всего-навсего певчим придворной церкви, а еще раньше пастухом. Поэтому в среде российской знати отношение к Перовским было весьма пренебрежительным. Однако в Крыму вице-губернатор Лев Перовский по должности должен был участвовать в великосветских приемах, которые устраивала в своих имениях петербургская знать. Близость к тогдашним сливкам общества вскружила ему голову, он начал жить на широкую ногу, а на жене и детях срывать злость из-за напрасно загубленных лет.

В 1861 году благодаря новым знакомствам Лев Николаевич получил чин действительного статского советника и был назначен губернатором Санкт-Петербургской губернии, но через пять лет его сняли с этой должности в связи с покушением Дмитрия Каракозова на императора Александра II. Отношения в семье стали еще более напряженными. Те, кто знал Софью Перовскую в это время, отмечали ее взгляд исподлобья, похожий на взгляд затравленного зверька. Отношения Софьи с отцом еще более осложнились, после того как она отказалась учиться в Смольном институте благородных девиц и поступила на высшие женские курсы, организованные для подготовки к учебе в университете. Ее подруга вспоминала, как однажды Перовская сказала ей: «Я бы хотела изучить психиатрию и быть психиатром, и надеюсь, что это мне удастся». Но этим мечтам не суждено было сбыться. После очередного скандала в семье Софья была вынуждена уйти из отчего дома[3].

Внучка последнего украинского гетмана К. Г. Разумовского, дочь генерала Л. В. Перовского (петербургского губернатора, служившего при министерстве внутренних дел), Софья Перовская родилась 1 (13) сентября 1853 в Петербурге. Она получила хорошее домашнее образование, но не удовольствовавшись им, в 1869 поступила на Аларчинские женские курсы при 5-ой мужской гимназии в Петербурге. На курсах сблизилась с сестрами А.И. и В. И. Корниловыми, создавшими там кружок самообразования, приобщилась к идеям народничества. Отвергнув требование отца прекратить знакомство с «сомнительными личностями», ушла в 1870 из дома и жила в доме одной из сестер, Веры Корниловой, оттуда (когда отец стал искать ее через полицию) уехала в Киев. Вернулась в столицу лишь после обещания отца выдать ей паспорт, и в 1871 добилась сертификата о получении знаний в объеме мужской гимназии[4].

Образование и участие в революционных кружках[править]

Таким девушкам требовалось высшее образование, которого женщины в России были лишены. Только в 1869 году в Петербурге у Аларчина моста открылись первые женские курсы, куда Перовская сразу же поступила. Там она, открытая и общительная, быстро нашла подруг — прежде всего сестёр Веру, Любу и Сашу Корниловых, дочерей богатого фабриканта. Они входили в круг молодых революционеров, которых позже прозвали «народниками»; среди них были Николай Чайковский и Марк Натансон, создавшие вскоре свои кружки.

Девушки с Аларчинских курсов — из тех, кого называли «эмансипе». Их целью было не удачно выйти замуж, а работать наравне с мужчинами, принося пользу обществу. Отсюда и облик, и манеры: стриженые волосы, курение, демонстративная неряшливость и грубость. Всему этому Перовская так и не смогла научиться: аккуратная с детства, она всегда носила простое чёрное платье с накрахмаленным белым воротничком. Зато жадно внимала речам новых знакомых об угнетении простых людей богачами и чиновниками, о том, что образованная молодёжь должна вернуть долг народу, просвещая его и поднимая на борьбу. Были среди них и такие, кто, как неистовый Сергей Нечаев, призывал к революции, к истреблению не только царской семьи, но и всех с этим несогласных. Первым «революционным» шагом стало убийство Нечаевым и его товарищами студента Ивана Иванова, ложно обвинённого в доносительстве. Это вызвало громкий скандал, бросивший тень на всех революционеров.

Тогда встревоженный Лев Перовский потребовал от дочери прекратить общение с «сомнительной компанией». В ответ 17-летняя Соня хлопнула дверью и ушла жить к знакомым. Отец собирался вернуть её с помощью полиции, но посвящённый в дела семьи доктор намекнул, что в этом случае нервная девушка может покончить с собой, и её оставили в покое. Квартира, где она поселилась, почти каждый вечер была битком набита молодёжью. Лохматые юноши и стриженые курсистки горячо спорили обо всём на свете, обменивались книгами и революционными листовками, привезёнными из-за границы. Здесь, а потом и в дачном посёлке Кушелевка, где собирался кружок чайковцев, Соня познакомилась с необычными людьми: учтивым потомком княжеского рода Петром Кропоткиным, порывистым Сергеем Кравчинским (будущим Степняком), меланхоличным Сергеем Синегубом. К девушкам все они относились по-братски, а Софью любили.

Кропоткин писал в своих «Записках»: «Со всеми женщинами в кружке у нас были прекрасные товарищеские отношения. Но Соню Перовскую мы все любили. С Кувшинской, и с женой Синегуба, и с другими все здоровались по-товарищески, но при виде Перовской у каждого из нас лицо расцветало в широкую улыбку, хотя сама Перовская мало обращала внимания и только буркнет: „А вы ноги вытрите, не натаскивайте грязи“».

Ещё восторженнее отзыв Кравчинского: «Она была хороша собой, хотя наружность её принадлежала к тем, которые не ослепляют с первого взгляда. <…> Белокурая головка с парой голубых глаз, серьёзных и проницательных, под широким выпуклым лбом; мелкие, тонкие черты лица; розовые полные губы, обнаруживавшие, когда она улыбалась, два ряда прелестных белых зубов; необыкновенно чистая и нежная линия подбородка. Впрочем, очаровывали не столько отдельные черты, сколько вся совокупность её физиономии. Было что-то резвое, бойкое и вместе с тем наивное в её кругленьком личике. Это была олицетворённая юность».

Скоро в кружке созрела идея «хождения в народ»: молодые революционеры решили отправиться в деревню, чтобы помогать крестьянам, а заодно пропагандировать свои идеи. Для этого Соня окончила фельдшерские курсы, после чего уехала в Самарскую губернию прививать оспу. После она преподавала русский язык в сельской школе под Тверью, а вернувшись в Петербург, учила грамоте рабочих. Кто-то донёс, что на уроках Перовская произносит крамольные речи, и в январе 1874 года к ней нагрянули жандармы.

Несколько месяцев она провела в крошечной камере Петропавловской крепости без прогулок и свиданий; из перестукиваний и столкновений с товарищами в тюремных коридорах узнала, что арестованы почти все чайковцы. Вместе с ними аресту подверглось и много людей случайных: Третье отделение собиралось устроить грандиозный политический процесс, чтобы искоренить крамолу по всей империи. В тюрьмах находилось уже около 4 тыс. «подозрительных». Но не Соня. Подняв старые связи, отец сумел добиться, чтобы её отпустили, и от греха подальше отправил дочь в Крым. Там они с братом Василием, тоже чайковцем, попытались наладить контакт с местными революционерами. В результате Василий был арестован, а Соне пришлось бежать в Симбирскую губернию, где она стала работать фельдшером.

В 1877 году по вызову из суда Перовская приехала в столицу: там начался так называемый Большой процесс — над ней и многими её друзьями. Не всем повезло так, как ей: подследственные несколько лет провели в сырых холодных камерах тюрьмы, испытывая голод, побои, издевательства. Они заболевали туберкулёзом, десятки из них умерли или сошли с ума. Многих, впрочем, учитывая количество арестованных, освободили за отсутствием улик.

В итоге перед судом предстали 193 человека, которых, как сельдей в бочку, набили в тесное здание окружного суда на Литейном. Ходили слухи, что всех отправят на каторгу, кроме семейных (последних по закону ждала та же Сибирь, но в условиях вольного поселения). Поэтому многие подавали прошения о разрешении жениться или выйти замуж. Соня тоже стала невестой чайковца Льва Тихомирова, хотя не испытывала чувств ни к нему, ни к кому-либо другому[1].

После сдачи экзаменов за курс гимназии Софья поступила на педагогические курсы, чтобы стать народной учительницей. Вокруг неё сложился кружок молодежи, приверженной идеям народничества. Несмотря на высокое положение отца, Софья попала в списки «политически неблагонадежных», ей даже не выдали диплом учительницы после окончания курсов. Но это девушку не смутило: она уехала в Тверскую губернию работать помощницей учительницы в селе Едименово. Весной 1873 года Софья все-таки добилась получения заветного диплома и отправилась учительствовать в Самарскую, а затем в Симбирскую губернии. Но, познакомившись ближе с крестьянской жизнью, она разочаровалась в идее просвещения крестьян и вернулась в Петербург, где вела занятия с рабочими. Вскоре за свою деятельность она была арестована и помещена в Петропавловскую крепость, где пробыла полгода и откуда ее вызволил отец, взяв на поруки. Строптивая Софья не желала материально зависеть от отца, она поступила на курсы фельдшеров и после их окончания уехала работать фельдшером в симферопольскую земскую больницу.

С Крымом у Софью Перовской связано многое, она провела там несколько лет. Ее детские годы (1858—1859, 1867—1869) прошли в имении Кильбурун (ныне Пионерское), а более зрелые (1876 −1878) в Симферополе, на территории губернской земской больницы и, очевидно, на даче деда. Позже Софья Перовская жила под Севастополем — на хуторе Приморском, а в Симферополе бывала наездами.

В имении и на даче была хорошая библиотека. Сюда из Петербурга приезжали братья и их друзья, не раз обсуждавшие острые политические вопросы. Все это утверждало мировоззрение С. Л. Перовской. Она работала в земской больнице, и отзывы о ней были очень хорошими: «Соня была сердечным и отзывчивым человеком по отношению ко всякому людскому горю, ко всякой немощи и страданию,— рассказывали о ней знакомые.— Она была изумительной сестрой милосердия при ухаживании за больными». Готовя себя для «хождения в народ», С Л. Перовская в 1876 г. поступила в Симферополе на открытые женские фельдшерские курсы. Она поселилась на территории больницы вместе с другими курсистсками и, кроме слушания лекций, дежурила по палатам, ухаживала за больными. В это же время, по воспоминаниям ее брата В. Л. Перовского, «ходила на дом к одной старухе, безнадежно больной раком, и делала ей перевязку, крайне тяжелую, вследствие несносного гнилостного запаха из раны; несчастная больная была в восторге от Сони». Судя по защитной речи адвоката Е. И. Кедрина, во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Софья Перовская, окончившая к тому времени курсы, была назначена заведующей двумя бараками Красного Креста и оказывала большую помощь раненым, привозимым в Симферополь с русско-турецкого фронта. В 1878 г. в Симферополе Перовская была арестована за участие в революционном кружке, отправлена в ссылку в Олонецкую губернию, но по пути бежала. Последние три года провела в подполье[2].

Оставшись без средств к существованию, Софья решила сдать экзамен и получить квалификацию земской учительницей. Испытание она прошла успешно, однако диплом не получила. Видимо, этому воспрепятствовал ее отец. Тем не менее, Софья уехала в село Едимоново Тверской губернии, где год работала помощницей учительницы при народной школе. В Твери она получила диплом и вернулась в Петербург, где стала обучать грамоте рабочих. В январе 1874 года ее арестовали. Действовавшее в ту пору «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» гласило: «За произнесение публично речей, в коих усиливаются оспаривать или подвергать сомнению неприкосновенность прав верховной власти, виновные в том подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на заводах на время от четырех до шести лет». К счастью, она была выпущена на поруки отца и, пообещав ему навсегда забыть об учительской профессии, уехала в Крым, где к тому времени обосновалась ее мать.

Без дела Софья сидеть не хотела, а потому после окончания фельдшерских курсов Н. П. Арендта устроилась в симферопольскую земскую больницу. Жила она в доме своего брата Николая, который работал в Симферополе адвокатом. Судя по всему, работа в больнице и сам Крым Софье Перовской очень нравились. Она даже изменилась внешне. Ее знакомая с удивлением отметила: «Прежний недоверчивый взгляд исподлобья куда-то совсем исчез, глаза смотрели открыто, добродушно. Лицо стало мягче, женственнее, потеряло свою строгость».

Так прошло три года, и Софья уже начала подумывать о том, чтобы воплотить в жизнь свою мечту и получить медицинское образование, но в августе 1877 года она была арестована и препровождена в Петербург для показательного процесса «о пропаганде в империи». К суду были привлечены 193 участника знаменитого «хождения в народ». В ходе судебного расследования Софья Перовская была оправдана, в мае 1878 года вернулась в Крым. Однако через несколько дней на глазах у матери, которую Софья нежно любила, ее вновь арестовали и отправили в административную ссылку в Олонецкую губернию (нынешняя Карелия). Все надежды Софьи Перовской на мирную и счастливую жизнь рухнули.

По дороге в ссылку она сбежала от сопровождавших ее жандармов и вскоре влилась в ряды революционеров[3].

В том же году создала небольшой народнический кружок, слившийся с кружком М. А. Натансона, в 1872 члены обоих кружков вошли в кружок Н. В. Чайковского. Несмотря на успешную сдачу экзаменов на педагогических курсах, которые она параллельно окончила, диплома Перовской не выдали как «политически неблагонадежной». Увлеченная идеями народничества, с 1872 участвовала в «хождении в народ», работала помощницей учительницы в с. Едименово Корчевского у. Тверской губ. Весной 1873, получив в Твери заветный диплом народной учительницы, поехала работать в школы — вначале в Самарской, затем в Симбирской губерниях.

Возвратившись в середине 1873 в Петербург, организовала конспиративную квартиру и одновременно преподавала рабочим в Петербурге. Среди них оказался известный впоследствии революционер-рабочий Петр Алексеев, сказавший во время суда над ним и другими народниками пророческие слова о неизбежности падения самодержавия.

5 января 1874 при разгроме кружков Натансона и Чайковского, Перовская была арестована, несколько месяцев отсидела в Петропавловской крепости. Выпущенная на поруки, она потеряла право преподавания в школе, поэтому закончила фельдшерские курсы, чтобы продолжать работать. В 1874 служила фельдшером в симферопольской земской больнице.

Оказавшись под судом в октябре 1877 — январе 1878 («процесс 193-х»), была оправдана и отправлена в административную ссылку в Олонецкую губ. По дороге смогла бежать на ст. Волхов (Чудово), воспользовавшись тем, что охранявшие ее жандармы заснули. Перейдя на нелегальное положение, участвовала в неудавшемся освобождении осужденного товарища по кружку — И. Н. Мышкина. Помнившие ее в то время товарищи по организации описывали Перовскую «молодой девушкой с русой косой и светло-серыми глазами». Ничто не говорило о сильном духе и твердом характере, утверждала ее коллега и единомышленница В. Н. Фигнер, но она «была требовательна и строга к товарищам, а к врагам — могла быть беспощадной».

Вступив в 1878 в только что созданную организацию «Земля и воля», Перовская по ее заданию выехала в Харьков, чтобы организовать побег политических заключенных из Харьковского централа (он не удался)[4].

Убийство царя и казнь[править]

Не надеясь на мягкий приговор, революционеры вели себя дерзко: единственный среди них рабочий Пётр Алексеев даже заявил, что скоро «мускулистая рука рабочего класса» развеет монархию в прах. Такая смелость привлекала симпатии общества к подсудимым, чему способствовал получивший широкую огласку случай в Доме предварительного заключения, где столичный градоначальник Фёдор Трепов велел прилюдно выпороть заключённого Алексея Боголюбова, не снявшего перед ним шапку. Общее возмущение заставило власти поскорее завершить суд; больше половины подсудимых, включая Перовскую, было оправдано.

На следующий день дворянка Вера Засулич, явившись на приём к Трепову, тяжело ранила его из револьвера, а в апреле 1878 года сочувственное отношение общества заставило суд вынести ей оправдательный приговор. Это указало радикалам на другой путь борьбы, более быстрый и эффективный, чем пропаганда, — вооружённый террор.

Софья встала на этот путь одной из первых. Летом 1878 года возглавляемый ею отряд собирался отбить у полиции одного из осуждённых на «процессе 193-х», Ипполита Мышкина, которого увозили на каторгу в московском поезде. У членов отряда были револьверы и даже бомба, но пустить их в ход не пришлось: Мышкина увезли тайно, в товарном вагоне. По требованию Перовской революционеры бросились вдогонку, чтобы попытаться освободить его в Харькове, но опять опоздали.

Вернувшись в Петербург, они узнали, что в Одессе был расстрелян схваченный полицией народник Иван Ковальский. Месть была скорой: уже через два дня Сергей Степняк-Кравчинский в самом центре столицы вскочил в экипаж, в котором ехал шеф жандармов Николай Мезенцов, вонзил ему в грудь кинжал и благополучно скрылся. Незадолго до этого Софью арестовали и выслали в Олонецкую губернию, но по пути она сбежала от жандармов и вернулась в Петербург. Поскольку в столице было небезопасно, Перовская уехала в Харьков, где под чужой фамилией устроилась в местную больницу акушеркой.

Её новый знакомый Александр Михайлов пытался сплотить оставшихся на свободе революционеров вокруг организации «Земля и воля». Михайлов был непревзойдённым мастером конспирации; он даже сумел устроить своего агента Николая Клеточникова в Третье отделение, благодаря чему был в курсе всех планов жандармов. Землевольцы, казалось, на время затаились. Но террор продолжался: молодые радикалы, подражая Засулич, стремились покарать «царских сатрапов» и стать героями в глазах товарищей.

Теракты вызывали новые репрессии, что побудило часть революционеров, не признававших этот метод, заговорить о возвращении к одной лишь пропагандистской работе среди крестьян. В июне 1879 года в Ботаническом саду Воронежа два десятка землевольцев собрались для планирования дальнейших действий. Большинство во главе с Михайловым высказалось за террор — прежде всего за убийство царя. Меньшинству, которое возглавил Георгий Плеханов, ничего не оставалось, как уйти со съезда (из их организации «Чёрный передел» позже выросла партия социал-демократов). Террористы, к которым примкнула и Перовская, назвали своё объединение «Народной волей».

На съезде Софья встретилась с человеком, рядом с которым ей предстояло провести остаток жизни. Андрей Желябов, сын крепостного крестьянина, сильный, смелый и честолюбивый, тоже участвовал в «хождении в народ» и был судим на «процессе 193-х», но тогда Перовская его едва заметила. Лишь теперь она смогла оценить не только его волю и энергию, но и мужское обаяние. Андрей стал её первой и единственной любовью.

Лев Тихомиров с плохо скрываемой ревностью писал: «Самолюбивая, властная, с резко выраженной женской натурой, Софья Львовна всей душой полюбила Желябова и даже стала его рабой и находилась в полном порабощении».

Это не совсем так: она на равных участвовала в собраниях, всегда имела своё мнение и не боялась высказать его. Но взгляды, которые она бросала на красавца Желябова, были слишком красноречивы. Отвергая церковный брак, они не оформляли отношений. Да и зачем? Оба понимали, что шансов выжить у них немного, а главное — им предстояло осуществить план, принятый в августе 1879-го. Царь отдыхал в Крыму и должен был вернуться в столицу в конце года. На пути следования его поезда решили заложить мины: в зависимости от маршрута взрывы намечались под Одессой или Александровском (ныне Запорожье) и под Москвой.

Они разлучились: Желябов отправился в Александровск, а Перовская вместе с Михайловым уехала в Москву. Там народоволец Лев Гартман под именем обходчика Сухорукова купил домик в трёх верстах от Курского вокзала. Ночами шестеро революционеров посменно рыли подкоп к железной дороге. В кармане у каждого был яд, чтобы в случае обвала не умирать мучительной смертью под грудой земли. Софья, игравшая роль жены обходчика, кормила землекопов и, если бы к ним вдруг нагрянула полиция, должна была взорвать дом, выстрелив в бутыль с нитроглицерином.

К счастью, жандармы случайно нашли в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) запас динамита и поняли, что готовился взрыв царского поезда. Было приказано пустить по расписанию царского другой состав, а императорский отправить впереди на полной скорости, с погашенными огнями. Под Александровском, где дежурил Желябов, бомба вообще не взорвалась, а под Москвой взорвался подставной поезд — на этот раз обошлось без жертв.

На другой день жандармы перерыли вверх дном домик Сухорукова, но Софья уже ехала в Петербург…

Утром 1 марта террористы собрались в лавке на Малой Садовой. Но царь, направляясь в Михайловский дворец, поехал другим путём — по набережной Екатерининского канала. Сообразив, что назад он поедет тем же путём, Перовская расставила метальщиков вдоль набережной, а сама перешла на другую сторону канала, чтобы подать знак.

В 14:15, когда императорская карета показалась вдали, Софья взмахнула белым платком. Увидев это, первый метальщик Рысаков выбежал из подворотни и бросил бомбу. Погибли казак из конвоя и проходивший мимо мальчик, но царь не пострадал. Подойдя к оглушённому взрывом террористу, он спросил: «Кто таков?» А когда тот пролепетал что-то, иронически бросил: «Хорош!» В этот момент подбежавший Гриневицкий бросил бомбу прямо царю под ноги. Смертельно раненного Александра II отвезли во дворец, где в 15:35 он скончался.

Увидев вспышку второго взрыва, Перовская повернулась и быстрым шагом направилась в кофейню на встречу с товарищами, а потом на квартиру, где собрался комитет «Народной воли». Она была бледна и с трудом сдерживала слёзы, но твёрдо настаивала: нужно освободить Желябова, только он может возглавить будущую революцию. Тогда многим казалось, что гибель императора обернётся революцией. Однако его наследник Александр III быстро взял ситуацию под контроль.

Арестованный Рысаков струсил и выложил следователям всё, что знал. 3 марта на квартире были арестованы народовольцы Тимофей Михайлов и Геся Гельфман, а 10-го числа на Невском схватили и Софью — её опознал сосед по дому, где они жили с Желябовым. Суд над участниками покушения в Особом присутствии Сената открылся 26 марта. Новый царь требовал закончить процесс как можно скорее, и уже 30 марта цареубийц приговорили к повешению. Услышав это, Рысаков, которому обещали смягчить приговор, упал в обморок. Гельфман объявила, что беременна, и казнь ей заменили вечной каторгой (она умерла вскоре после рождения ребёнка).

Остальных — Перовскую, Желябова, Михайлова, Рысакова и Кибальчича — должны были повесить 3 апреля на плацу Семёновского полка.

Мать Перовской, приехавшая из Крыма, добивалась свидания с ней, но ей позволили увидеть дочь только во время выхода из тюрьмы, когда Софью повезли к месту казни. Сохранилось письмо, написанное Перовской матери 22 марта: «Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся, не мучь себя из-за меня, побереги себя ради всех окружающих тебя и ради меня также. Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю её, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них я была не в состоянии; поэтому со спокойной совестью ожидаю всё, предстоящее мне».

Казнь началась в 9:20 утра и заняла всего 10 минут. За ней наблюдало множество людей, и все они отметили поразительное мужество Перовской. Корреспондент кёльнской газеты сообщал: «Софья Перовская выказывает поразительную силу духа. Щёки её сохраняют даже розовый цвет, а лицо её, неизменно серьёзное, без малейшего следа чего-нибудь напускного, полно истинного мужества и безграничного самоотвержения». В официальном полицейском отчёте сказано: «На спокойном, желтовато-бледном лице Перовской блуждал лёгкий румянец. <…> Бодрость не покидала Желябова, Перовской и Кибальчича до минуты надевания белого савана с башлыком. До этой процедуры Желябов и Михайлов, приблизившись на шаг к Перовской, поцелуем простились с нею».

Вспоминали, что до самого конца Софья искала взглядом Андрея и даже улыбалась ему…

Казнённых тайно похоронили на Преображенском кладбище, отпевать их было запрещено[1].

В конце 1870-х годов среди народовольцев возникли разногласия: часть из них продолжала верить в идею народного просвещения. А другая часть разуверилась в этой идее и перешла к идее терроризма. На воронежском съезде народников в 1879 г. Софья Перовская поддержала ту часть партии, которая выступила за индивидуальный террор как метод политической борьбы. Она окончательно разуверилась в идеях народников, искренне считала, что убийством царя и нескольких видных сановников можно привести народ к революции, а на каждую казнь борцов с царизмом надо отвечать актами террора. Она была избрана в исполнительный комитет «Народной воли» и стала участвовать в подготовке к покушениям. Софья Перовская пользовалась уважением своих соратников, П. Кропоткин писал о ней: «Достаточно посмотреть на ее портрет, на ее высокий лоб и выражение лица, чтобы понять, что ум ее был вдумчивый и серьезный, что поверхностно увлекаться было не в ее натуре, что спорить она не станет, а если выскажет свое мнение, то будет отстаивать его». Она участвовала в двух покушениях на императора: в 1879 г. взрыв царского поезда под Москвой — играла роль жены путевого обходчика Сухорукова (народовольца Л. Н. Гартмана); из домика, в котором они поселились, был проведен подкоп под полотно железной дороги и заложена мина. Весной 1880 участвовала в подготовке покушения на царя в Одессе. И только третье покушение 1 марта 1881 г. закончилось цареубийством. Она руководила наблюдательным отрядом, а после ареста лидера партии А. И. Желябова (ее гражданского мужа) возглавила дело и довела его до конца, лично начертив план расстановки метальщиков и подав знак к действию на месте покушения. Надеясь освободить арестованных товарищей после цареубийства, не покинула Петербург и была арестована. По процессу «первомартовцев» Перовская была приговорена к смертной казни и повешена, став первой женщиной в России, казненной за политическое преступление[2].

Осенью 1879 года Софья была избрана членом исполкома организации «Народная воля». При упоминании об этом сразу представляется этакая пламенная революционерка, чей, как писал Александр Блок, «милый, нежный взор горит отвагой и печалью». Однако Перовская была вовсе не такой. Петр Кропоткин вспоминал: «Со всеми женщинами в кружке у нас были прекрасные товарищеские отношения. Но Соню Перовскую мы все любили. При виде ее у каждого из нас лицо расцветало в широкую улыбку». Одна из ее подруг-революционерок рассказывала: «Чувство долга было развито в Перовской очень сильно, но она никогда не была педанткой; напротив, в свободное время очень любила поболтать, а хохотала она так звонко и заразительно, по-детски, что всем окружавшим ее становилось весело».

Высказывается мнение, что Софья Перовская приняла участие в нескольких покушениях на императора Александра II исключительно под воздействием Андрея Желябова, который буквально подавлял ее волю. Первым, кто высказал эту версию, был член исполкома «Народной воли» Лев Тихомиров: «Дожил я, наконец, до того, что видел Перовскую в полном порабощении — у Желябова. Это была женщина: полюбила Желябова всей душой и стала его рабой». Но у Тихомирова были с Перовской личные счеты — он пытался за ней волочиться, но она его отвергла, назвав бабником. Самое обидное было в том, что она предпочла Желябова, которого Тихомиров в пору учебы в керченском реальном училище за человека не считал, так как тот происходил из дворовых крестьян. Тихомиров вообще был человеком непорядочным — в 1888 году он порвал с революционным движением, стал убежденным монархистом, сотрудничал с царским правительством, а после революции, ссылаясь на свои заслуги, выпрашивал у большевиков дополнительный паек.

Что же касается Желябова, то он долгое время отвергал идею террора против царских сановников, отстаивая необходимость широкой пропаганды в народе. Еще в начале 1879 года он говорил: «Я отправлюсь в приволжские губернии и встану во главе крестьянского восстания, я чувствую в себе достаточно сил для такой задачи». Однако вскоре Желябов заявил о необходимости создания боевой организации, чем немало удивил своих соратников, которые терялись в догадках, что с ним случилось. Ответ на этот вопрос очевиден, если учесть, что как раз в это время Желябов близко сошелся с Перовской.

Несколько попыток покушения на жизнь Александра II оказались безуспешными. Зимой 1881 года наблюдательная группа, действовавшая под руководством Перовской, установила, что по воскресеньям император регулярно выезжает в Михайловский манеж. На этом маршруте решено было заложить мину, а если Александр II останется жив, забросать его бомбами. С большой вероятностью и это покушение оказалось бы неудачным, так как подготовка к нему велась Желябовым из рук вон плохо, но случилось непредвиденное — 27 февраля Андрей Желябов был арестован.

За дело взялась Перовская, которая проявила незаурядные организаторские способности и редкостное хладнокровие. Когда выяснилось, что царь не поехал по обычному маршруту, все участники покушения собрались было сворачиваться, но Перовская вновь расставила их по боевым позициям.

Взмахом платка она подала сигнал о приближении кареты Александра II. Первым бросил бомбу под царский экипаж Николай Рысаков, но взрыв, ранивший нескольких человек из числа сопровождающих царя казаков и прохожих, не задел императора. Выбравшись из разбитой кареты, царь подошел к раненым. В этот момент второй террорист, Игнатий Гриневицкий, бросил бомбу под ноги Александра II. Император, как утверждали некоторые свидетели, умер на месте, а Гриневицкий несколько часов спустя.

О том, заслужил ли Александр II такую участь, бытуют разные мнения. Утверждается, например, что он ехал подписывать долгожданную конституцию, но в действительности документ, подготовленный министром Лорис-Меликовым, не предусматривал формирование парламента. «Не о конституции тут у нас идет речь. Нет ее и тени», — с сожалением писал генерал Милютин. Кроме того, Александр II вошел в русскую историю не только как освободитель, но и как вешатель. Только в 1879 году состоялись 16 казней за «принадлежность к преступному сообществу», сотни граждан были отправлены на каторгу лишь за «имение у себя» революционных прокламаций. В том числе была искалечена судьба Перовской. А женщин, как известно, обижать нельзя, это чревато непредсказуемыми последствиями.

Софья Перовская могла уехать из Петербурга, но она не оставляла надежду освободить соратников. Тем временем царским следователям удалось расколоть 19-летнего Рысакова и получить от него имена революционеров, участвовавших в акции. Вскоре Перовская была арестована. На процессе она вела себя сдержанно, но с таким самообладанием и достоинством, что государственный секретарь Е. Перетц, наблюдая за ней в дни суда, заключил: «Она должна владеть замечательной силой воли и влиянием на других».

Казнь состоялась 3 апреля 1881 года. Вместе с Софьей Перовской на эшафот взошли А. Желябов, Н. Кибальчич, Т. Михайлов и Н. Рысаков.

Перед смертью Перовская написала письмо своей матушке: «Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения, поступать же против них я была не в состоянии, поэтому со спокойной совестью ожидаю все предстоящее мне… Ты знаешь, что с самого детства ты была всегда моей самой постоянной и высокой любовью. Беспокойство о тебе было для меня всегда самым большим горем. Я надеюсь, родная моя, что ты успокоишься, простишь хоть частью все то горе, что я тебе причиняю, и не станешь меня сильно бранить. Твой упрек единственно для меня тягостный»[3].

В 1879 участвовала в воронежском съезде «Земли и воли», пыталась предотвратить назревавший в организации раскол. После ее распада на «Народную волю» и «Черный передел» целиком отдалась революционно-террористической работе. Была избрана в члены Исполнительного комитета и так называемой «распорядительной комиссии Народной воли», занималась организационными делами. Она вела пропаганду среди рабочих, студентов и военнослужащих Петербурга, участвовала вместе с А. И. Желябовым, ставшим ее гражданским мужем, в создании первой «Рабочей газеты», организовывала помощь заключенным в тюрьмах.

В ноябре 1879 Перовская готовила в числе других заговорщиков покушение на Александра II. Она находилась вместе с С. Г. Ширяевым в доме, где при приближении царского поезда «должен был быть сомкнут электрический ток» (однако взрыв произошел после того, как царь миновал опасное место).

Спасаясь от полиции, уехала в Весьегонск, где жила под именем Е. В. Борщевской. Весной 1880 вновь пыталась совершить покушение на царя в Одессе, по ее позднейшему признанию, «сознательно идя на великое дело террора».

В 1881 руководила отрядом, следившим за перемещениями царя по городу, когда народовольцы готовили новую серию покушений. После внезапного и случайного ареста руководителя отряда Желябова, лично возглавила цареубийство: взмахом белого платка подала И. И. Гриневицкому сигнал бросить бомбу в проезжавшего Александра II. Взрыв оказался смертельным и для царя, и для террориста.

После теракта отказалась уехать из Петербурга, надеясь освободить Желябова. 10 марта 1881 была опознана на Невском проспекте, арестована и предана суду. Обвинителем на нем был товарищ ее детских игр Н. В. Муравьев.

3 апреля 1881 была вместе с Желябовым, Н. И. Кибальчичем, Т. М. Михайловым и Н. И. Русаковым казнена «через повешенье» на Семеновском плацу в Петербурге. Перед смертью держалась стойко и мужественно. Она стала первой женщиной, публично казненной в России по политическому делу. Л. Н. Толстой назвал ее «идейной Жанной д’Арк». Ее высокие нравственные качества высоко ценили ее товарищи. Л. Г. Дейч утверждал, что «она олицетворяла собою возмущенное чувство русского передового человека и всегда повторяла, что нельзя оставлять без ответа преследования правительства». Известный идеолог анархизма П. А. Кропоткин считал, что она «открытая, великодушная натура, которой все человеческое не было чуждо». По мнению известной народницы В. Н. Фигнер, Перовская «представляет одно из немногих лиц, которые перейдут в историю»[4].

Памятники и музеи[править]

- Памятник Софье Перовской в Калуге был установлен в конце октября 1986 года на улице Софьи Перовской (в настоящее время носит название Воскресенской ул.; на карте города Калуги до сих пор существует тупик Софьи Перовской). Создатель памятника — скульптор Александр Бурганов.

- Памятник Софье Перовской установлен недалеко от Севастополя в одноимённом совхозе.

- В посёлке Любимовка города Севастополя расположен музей Софьи Львовны Перовской.

Литературные произведения[править]

- В поэме Александра Блока «Возмездие» есть фрагмент с описанием Софьи Перовской («Большой ребячий лоб не скрыт простой и скромною причёской…»).

- Александр Городницкий памяти Софьи Перовской посвятил свою песню о казни Перовской и Желябова «Свадьба»[5]. Также он обращается к ней в песне «Зачем вы убили…».

- Долгий В. Г. Порог: Повесть о Софье Перовской. — М.: Политиздат, 1974. — 439 с. — (Пламенные революционеры).

- Краснов П. Н. Цареубийцы. — М.: Панорама, 1994. — ISBN 5-85220-396-3.

- Трифонов, Юрий Валентинович, роман о народовольцах «Нетерпение»

- Роман Марка Алданова «Истоки»

- Перовская — персонаж исторического романа Эдварда Радзинского «Князь. Записки стукача»

- Исикава Такубоку посвятил Перовской стихотворение «В старом чемодане» (1913). Примечательно, что свою дочь поэт назвал Соней в честь Софьи Перовской.

Фильмы[править]

- «Софья Перовская» — фильм 1917 года. В роли Перовской — Мария Горичева.

- «Катя — некоронованная царица» — фильм 1959 года, реж. Роберт Сиодмак. В роли Перовской — Франсуаза Брийон.

- «Софья Перовская» — фильм 1967 года, реж. Лео Арнштам, «Мосфильм». В роли Перовской — Александра Назарова.

- «Единственная любовь дочери губернатора» — документальный фильм 2009 года, реж. Елизавета Трусевич, кинокомпания «СтоЛент»).

В декоративно-прикладном искусстве[править]

- В 1920 году Государственный фарфоровый завод изготовил тарелку с изображением революционерки. Заказ был связан с 40-летием покушения на Александра II[6].

Названия[править]

| Эта статья содержит оригинальное исследование. Здесь присутствует авторское исследование, не подтверждённое источниками.

|

Официальным советским марксизмом деятельность народовольцев признавалась политически чуждой, но вместе с тем деятельность цареубийц героизировалась, а их именами назывались различные объекты. Именем Софьи Перовской были названы:

- Улицы во многих населённых пунктах СССР (в том числе с 1918 по 1991 год так называлась Малая Конюшенная улица в Ленинграде, с 1923 по 1990 улица Георгия Ахвледиани в Тбилиси). В городах Нижнем Новгороде, Егорьевске, Иркутске, Калинине, Армавире, Астрахани, Таганроге, Воронеже, Новочеркасске, Ярославле, Рыбинске, Туле,Туапсе, Свердловске, Симферополе, Мурманске, Курске, Уфе, Луге, Старой Руссе, Вязьме и Брянске улицы Софьи Перовской существуют до сих пор.

- Совхоз имени Софьи Перовской под Севастополем.

- Пароход «Софья Перовская» — грузовой пароход дедвейтом 900 тонн. Построен в Англии в 1900 году. Разобран в 1960 году.

- Теплоход «Софья Перовская» — лесовоз типа «Мирный». Построен в Финляндии для ММП, с 1975 года передан БМП.

Источники[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 ЦАРЕУБИЙЦА ИЗ ВЫСШЕГО СВЕТА. историк.рф. Проверено 23 марта 2024.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Путь к терроризму (Жизнь и деятельность Софьи Перовской). www.rosimperija.info. Проверено 23 марта 2024.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Софья Перовская. www.peoples.ru. Проверено 23 марта 2024.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 ПЕРОВСКАЯ, СОФЬЯ ЛЬВОВНА. www.krugosvet.ru. Проверено 23 марта 2024.

- ↑ А. Городницкий. Памяти народовольцев Архивная копия от 16 апреля 2014 на Wayback Machine

- ↑ Э. Самецкая «Советский агитационный фарфор», М., Collector’s book, С. 21

Литература[править]

- Тихомиров Л. А. Софья Львовна Перовская. — Geneve, 1899.

- Тихомиров Л. А. А. И. Желябов и С. Л. Перовская. — Донская речь, 1906.

- Ашешов Н. П. Софья Перовская: материалы для биографии и характеристики. — Пг.: Гос. изд-во, 1920. — 142 с.

- Кордес В. Н. Софья Перовская. — М.: Новая Москва, 1926. — 80 с.: ил.

- Перовский В. Л. Воспоминания о сестре: (Софье Перовской). — М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. — 114 с.: ил.

- Корнилова-Мороз А. И. Софья Львовна Перовская: биографический очерк. — М., 1930. — 44 с.: портр.

- Корнилова-Мороз А. И. Перовская и кружок чайковцев. — М., 1929. — 62 с.

- Дерзновение / Д. Валовой, М. Валовая, Г. Лапшина. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 314[6] c., ил. С. 240—252.

- С. Степняк-Кравчинский. Софья Перовская scepsis.ru, saint-juste // Сочинения. — Т. 1. — М.: Художественная литература, 1987.

- Сегал Е. А. Софья Перовская. — М.: Молодая гвардия, 1962. — 400 с. — (Жизнь замечательных людей).

- В. Скобло. Софья Перовская. Март 1881.

- Игорь Волгин. Софья Перовская (статья) // День поэзии (сб.). — М: Советский писатель, 1970.

- Суд над цареубийцами. Дело 1-го марта 1881 года / Под редакцией В. В. Разбегаева. — СПб.: Изд. им. Н. И. Новикова., 2014. — Т. 1,2. — 698 с. — (Историко-революционный архив). — ISBN 978-5-87991-110-7.

- Троицкий Н. А. Софья Львовна Перовская. Жизнь. Личность. Судьба — М. Саратов: Common place, 2018. — 546 с. ISBN 978-999999-0-59-4

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Перовская, Софья Львовна», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Перовская,_Софья_Львовна» «https://znanierussia.ru/articles/Перовская,_Софья_Львовна». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|

- Родившиеся 13 сентября

- Родившиеся в 1853 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Санкт-Петербурге

- Умершие 15 апреля

- Умершие в 1881 году

- Умершие в Санкт-Петербурге

- Циклопедия:Статьи, которые могут содержать оригинальные исследования

- Перовские

- Народовольцы

- Социалисты России

- Революционеры России

- Террористы России

- Заключённые Петропавловской крепости

- Казнённые революционеры

- Казнённые за убийство

- Повешенные в Российской империи

- Казнённые в Российской империи в XIX веке

- Казнённые в 1881 году

- Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января

- Революционерки Российской империи

- Убийство Александра II