Катакомбная культурно-историческая общность

Катако́мбная культу́рно-истори́ческая о́бщность — группа археологических культур среднего периода бронзового века. Была изначально выделена как археологическая культура в 1901—1903 годах В. А. Городцовым. Позднее исследователями были определены локальные варианты и выделены в самостоятельные археологические культуры. В научный оборот было введено понятие «катакомбная культурно-историческая общность»[1].

История открытия[править]

В начале XX века данную культуру выделил В. А. Городцов. В 1955 году была опубликована монография Т. Б. Поповой, обобщившая все доступные источники по катакомбной культуре. Книга стала своеобразным справочником в этой области. Дальнейшее развитие представлений о катакомбной культуре и дискуссия по этому вопросу завершились оформлением понимания культуры как единой культурно-исторической общности, включавшей ряд самостоятельных катакомбных культур.

Анализ катакомбных групп памятников, проведенный Л. С. Клейном, привёл его к выводу о том, что выделяемые варианты должны иметь статус культуры. Такими были признаны донецкая, приазовская, никопольская, среднедонская, предкавказская, полтавкинская культуры. Общее понятие катакомбной культуры заменялось понятием катакомбной культурно-исторической (культурной) области[2][3].

Локализация и хронология[править]

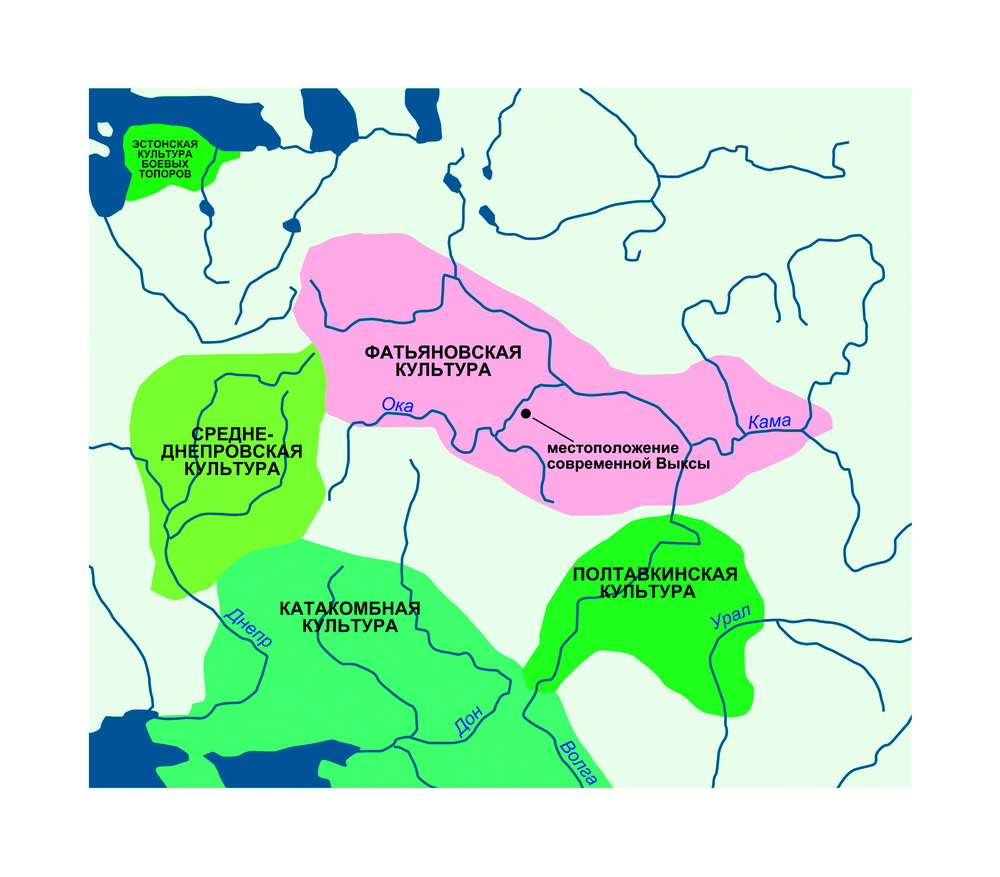

Памятники катакомбной историко-культурной общности распространены от побережья Чёрного и Каспийского морей, Кавказского хребта и Крымских гор на юге до границы лесостепи на севере, от Волги на востоке до реки Прут и устья Дуная на западе. Наибольшая концентрация памятников на Нижнем Днепре, в долинах Дона и Северского Донца, в Приазовье, Предкавказье. Единичные памятники и находки встречаются до Приуралья, Трансильвании, Верхнего Дона и Средней Суры (ныне Липецкая и Пензенская области)[1].

Памятники датируются в основном второй половиной III тысячелетия до н. э.[1]. Не все входящие в общность культуры имеют датировку[4].

Материальная культура[править]

Керамика[править]

Катакомбная глиняная посуда отличается от примитивной и однообразной по форме посуды, предшествующей древнеямной культуре. Керамика лепная: её составляют горшки-кубки, большие корчаги, миски. Катакомбная керамика, особенно на Донце, отличается роскошным орнаментом — шнуровым и тесёмчатым. Отпечатками верёвки или тесьмы выложены концентрические круги, округлые фестоны, спускающиеся с плечиков, есть и сплошной ёлочный орнамент. Наличием шнурового орнамента, кубков и каменных боевых топоров-молотов катакомбные культуры, по крайней мере донецкая, могут быть включены в круг культур шнуровой керамики и боевого топора.

Для манычской культуры характерны реповидные сосуды — большие приземистые раздутые горшки с широким дном и узким отверстием сверху, без шейки. Известны плоскодонные горшки с выпуклыми боками и зауженной шейкой, поверхность которых украшена орнаментом, зубчиками гребёнки или просто острым предметом. Мотивы орнамента — треугольники, зигзаги, но чаще встречаются круги и спирали, отражающие космические представления древних земледельцев о солнечном божестве и таинственных растительных началах, превращающих зёрна в стебли, которые в свою очередь рождают множество таких же зёрен[5].

Особую категорию керамики составляют так называемые курильницы, которых особенно много в манычской культуре. Это чаши на четырёх ножках, слившихся в четырёхлепестковый поддон. В чаше сверху выделен кармашек. Чаши эти также украшены тесёмчатым или шнуровым орнаментом. В них нередко помещены угольки или зола, а также красная охра[4][6].

- Катакомбная культура

Орудия труда[править]

Очаги металлообработки катакомбной культурно-исторической общности являлись стержневыми в системе Циркумпонтийской металлургической провинции. Использовались мышьяковые, реже оловянистые бронзы. Погребения литейщиков (сопровождались тиглями, льячками, комплектами глиняных форм для отливки орудий) свидетельствуют об их высоком социальном ранге[1]. В инвентаре катакомбной культуры представлены предметы из бронзы: листовидные ножи, топоры с проушинами, шилья и бронзовые украшения.

В этот период ещё большая часть орудий труда делалась из камня и кости. Это тщательно отретушированные треугольные наконечники стрел, дротиков и копий, довольно архаичные ножи из кремневых ножевидных пластин и скребки. Выделяются по количеству и изяществу изготовления каменные шлифованные топоры с просверленными проушинами. Они так же, как и некоторые бронзовые изделия, костяные булавки и каменные курильницы, очень близки к предметам северокавказской культуры[5].

- Катакомбная культура

Жилища и хозяйственная деятельность[править]

На Днепре и Дону обнаружены и поселения, принадлежавшие к катакомбной культуре. Культурный слой поселений незначительный. В южных районах люди строили жилища, сделанные в виде плетёных из камыша и обмазанных снаружи глиной построек, возведённых на глинобитном основании. В более северных и восточных районах был известен другой тип жилища — небольшие землянки с деревянной крышей. Исходя из этих данных, оседлость была непрочной, некруглогодичной, что было связано с отгонным скотоводством и подсобным мотыжным земледелием. И всё же она была, что подтверждается наличием на поселениях, хотя и в ничтожной доле, костей свиньи (в погребениях её вообще нет). В лесостепи больше было упора на земледелие и пастушеское скотоводство, в степи — на отгонное. Состав стада зависит от экологии местности. На Донце и Нижнем Дону преобладал мелкий рогатый скот (овцы, козы), а к западу от Днепра — крупный рогатый скот. Были распространены кони. Представители катакомбной культуры были очень подвижны, ими была освоена степь. Транспорт был представлен четырёхколёсной повозкой со сплошными колёсами, запряжённой волами.

Конь, по-видимому, использовался не для транспорта, а на мясо и кумыс. Использовался ли конь для тебеневки на пастбищах (добывание травы копытами из-под снега) для прочего скота, неясно — это зависит от того, был ли круглогодичный выпас[4][5].

Население[править]

Происхождение катакомбного населения первоначально числилось автохтонным, но впоследствии учёные выяснили — оно пришлое. Существует несколько версий прародины представителей данной культуры: Кавказ, Ютландия, Дунай, а катакомбный способ погребения схож с культурами Кипра. Этим также можно объяснить региональные особенности культур, входящих в катакомбную культурно-историческую общность, а способ погребения связывать с распространением некой религии.

А. Я. Брюсов считает, что катакомбная культура была основой для всех культур боевого топора и шнуровой керамики Европы, а Л.С. Клейн счёл их индоариями до Ригведы. С ариями их связывает, по Клейну:

1) «красный траур» — употребление красной охры для окраски черепа, стоп и кистей рук — как в Индии;

2) игра в кости специфического облика (четырёхгранные — чатурашра);

3) соумирание (сахамарана) — погребение женщины с мужчиной в супружеских позах по индоарийскому обряду дикша (таких погребений в катакомбных культурах почти одна пятая);

4) распространённость у «катакомбников» каменных боевых топоров-молотов и булав с четырьмя выпуклинами, соответствующими священному оружию Индры ваджра, которое имело 4 боевых конца (топоры-молоты заимствовали от степняков финно-угры и назвали его «вячер» со значениями «топор» или «молот»);

5) катакомбные курильницы имеют соответствие в Средней Азии и Индии, где из прямоугольных сосудов с внутренними кармашками поят и кормят птиц, принимаемых за души покойников; а на прототипах этих курильниц на Дунае изображены фигурки птиц на краю;

6) «жаровням» из разбитых сосудов соответствуют индийские «капалы» (тоже из разбитых сосудов) для жертвоприношений;

7) в ряде катакомб на земле выложены узоры цветным порошком — это индийский домашний обычай «ранголи».

Эту идею приняли многие археологи. Но если их считать предками индоариев, то ямную культуру надо счесть непосредственными предками их и их родичей иранцев, то есть предками ариев, а не всех индоевропейцев. А этому противоречит новейший анализ геномов первобытной Европы[4].

Погребальный обряд[править]

Погребения катакомбной культурно-исторической общности являются основным источником информации о культурах, входящих в неё.

Погребения имеют следующие признаки: положение погребённых - скорченные на боку, реже вытянутые; помещались в камерах катакомб, которые часто располагались кольцом по окружности кургана (вероятно, повторяли структуру стойбищ из поставленных кругом кибиток).

В погребениях часто размещались жертвенники (черепа и подложенные под них конечности мелкого и крупного рогатого скота). В зависимости от статуса погребённого, в могиле могли находиться деревянные повозки на сплошных дисковидных колёсах, глиняная посуда, сверлёные каменные топоры изделия из бронзы и кости. К числу отличительных черт катакомбной общности также относятся: чаши-курильницы на ножках или подставках; обычай прижизненной искусственной деформации черепов; вторичные погребения; использование глиняных погребальных масок, формовавшихся на черепах, очищенных от мягких тканей[1]. В тех погребениях, где нет курильниц, нередко вместо них помещены обломки сосудов с угольками, золой или краской. Археологи называют их «жаровнями».

Некоторые погребённые в катакомбах (особенно их много в ингульской культуре) имеют на лицах глиняные раскрашенные маски, нередко весь череп моделирован с реставрацией лица: глаза закрыты, уши и рот заткнуты[7]. В соответствии с тем, что вход в камеру не только прикрыт и завален, но ещё заслонка иногда подпёрта снаружи, ясно, что предпринимались меры, чтобы покойник не мог вернуться к жизни. Очевидно, вернувшиеся покойники считались страшными и вредоносными, и родные заботились о том, чтобы переселение в мир иной происходило надёжно и безвозвратно. Но тело нужно было сохранить в прижизненном виде. Возможно, это было связано и с идеей нового рождения в последующем[4].

Культуры[править]

В катакомбной культурно-исторической общности выделяют следующие культуры: преддонецкая и/или приазовская, предкавказская, донецкая, среднедонская, доно-волжская[1][8].

Литература[править]

- Синюк А. Т. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж, 1996.

- Синюк А. Т. Среднедонская катакомбная культура эпохи бронзы. Воронеж, 2007.

- Братченко С. Н. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Луганськ, 2001.

- Попова Т. Б. Племена катакомбной культуры // Труды ГИМ. М., 1955. Вып. 24.

- Березанская С. С., Шапошникова О. Г. Рецензия на книгу: Попова Т. Б. Племена катакомбной культуры // СА. 1957. № 2.

- Клейн Л. С. Катакомбные памятники эпохи бронзы и проблема выделения археологических культур // СА. 1962. № 2.

- Клейн Л. С. Катакомбная культура или катакомбные культуры // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М., 1970.

- Шапошникова О. Г. Катакомбна культурна область // Археологія Української РСР / Под ред. Д. Я. Телегина. Київ, 1971. Т. 1.

- Братченко С. Н., ШапошниковаО.Г. Катакомбная культурно-историческая общность // Археология Украинской ССР / Под. ред. И. И. Артеменко. К., 1985. Т. 1.

- Смирнов А. М. Курганы и катакомбы эпохи средней бронзы на Северском Донце. М., 1996.

- Березуцкая Т. Ю. Среднедонская катакомбная культура и её локальные варианты. Воронеж, 2003.

- Кияшко А. В. Происхождение катакомбной культуры Нижнего Подонья. Волгоград, 1999.

- Санжаров С. Н. Катакомбные культуры Северо-Восточного Приазовья. Луганск, 2001.

- Нечитайло А. Л. О крымском варианте катакомбной культуры // Курганы степного Крыма. К., 1984.

- Тощев Г. Н. Катакомбные памятники Крыма // Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожье, 1990. Т. 1.

- Копьева Т. А. Катакомбная культура на территории Крыма 48. Крис Х. И., Веймарн Е. В. Курган эпохи бронзы близ Бахчисарая // КСИИМК. 1958. Вып.71.

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 А. Н. Гей Катакомбная культура // БСЭ.

- ↑ Копьева Т. А. Катакомбная культура на территории Крыма (история изучения и исследований) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. — 2011. — № 17. — С. 3—29.

- ↑ Мельник, В. И. Проблема уровней общности катакомбного культурного круга // Краткие сообщения Института археологии. — 2011. — № 225. — С. 10—15.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Катакомбные культуры (Catacomb-grave cultures) // Генофонд.рф.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 Археология / А. И. Мартынов. — М: Высшая школа, 2005. — 447 с.

- ↑ Панасюк Н. В. (дата обращения: 10.05.2024). Орнаментация курильниц катакомбной культуры — анализ композиционных схем // Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. — 2009. — № 2.

- ↑ Кармелюк В. В. Обряд «моделирования лица по черепу» в погребальной практике катакомбной культурно-исторической общности // Верхнедонской археологический сборник : Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Археология в исследованиях молодых». — 2017. — Vol. 9. — С. 63—64.

- ↑ Гей, А. Н. Спорные вопросы и перспективы изучения катакомбной культурно-исторической общности // Краткие сообщения Института археологии. — 2011. — № 225. — С. 3—9.

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Катакомбная культурно-историческая общность», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Катакомбная_культурно-историческая_общность» «https://znanierussia.ru/articles/Катакомбная_культурно-историческая_общность». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|